「車検って、何をするものなの?」「結局いくらかかるの?どこに頼めばいいの?」——そんなふうに感じたことはありませんか?普段の生活ではあまり意識しないけれど、数年に一度、確実にやってくる車検のタイミング。よくわからないまま業者に任せてしまっている、という方も多いのではないでしょうか。

特に、家計を預かる立場としては「なるべくムダなお金はかけたくないし、でも安全面の不安も残したくない…」というのが本音ですよね。だからこそ、車検についての正しい知識を、無理なくやさしく知っておくことはとても大切です。

このページでは、そもそも車検とは何か、費用の目安やチェック項目、どこでどうやって受ければいいのかまで、初めての方でも安心して理解できるように、わかりやすくまとめました。あなたにとって、少しでも「車検ってなんだか難しそう」という気持ちがやわらぐ内容になれば嬉しいです。

車検とは

車検とは、「自動車検査登録制度」の略称で、道路運送車両法に基づいて定められた制度のことを指します。自動車が安全に公道を走行できる状態か、環境基準に適合しているかを国がチェックする仕組みで、日本では一定期間ごとにこの車検を受けなければなりません。定められた期間に受けないと公道を走行できないのですが、逆を言うと、公道を走らない車両(ナンバープレートが付いていない車両)は車検を受ける必要がありません。

車検とは、「自動車検査登録制度」の略称で、道路運送車両法に基づいて定められた制度のことを指します。自動車が安全に公道を走行できる状態か、環境基準に適合しているかを国がチェックする仕組みで、日本では一定期間ごとにこの車検を受けなければなりません。定められた期間に受けないと公道を走行できないのですが、逆を言うと、公道を走らない車両(ナンバープレートが付いていない車両)は車検を受ける必要がありません。

車検の種類

車検には4つの種類があり、新規検査、継続検査、構造等変更検査、予備検査の4種類があります。これらの検査は、目的やタイミングによって使い分けられます。

“車検の種類”

- 新規検査:今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を、新たに使用しようとするときに受ける検査

- 継続検査:既に登録されている車両が定期的に受ける検査

- 構造等変更検査:車両の構造(自動車の長さ・幅・高さ・最大積載量・乗車定員・車体の形状など)や用途を変更した際に必要な検査

- 予備検査:販売店などが、使用者が決まる前に、商品自動車の検査を行う場合の手続き

本記事では、「一般的な車検」として認識されている継続検査について紹介をしていきます。

車検の有効期間

自家用乗用車の場合、新車は最初の車検は登録から3年後に行う必要があり、その後は基本的に2年ごとに継続的に受ける必要があります。

巷でよく言われる「新車から10年経過すると、車検の有効期間が短くなる」というのは誤った情報です。車検は、新車からの経過年数が何年経っても有効期間は変わりません。

車検の有効期間

- 新車車検:初回車検は3年後

- 継続車検:2回目以降の車検は2年ごと(自家用乗用車の場合)

車検費用について

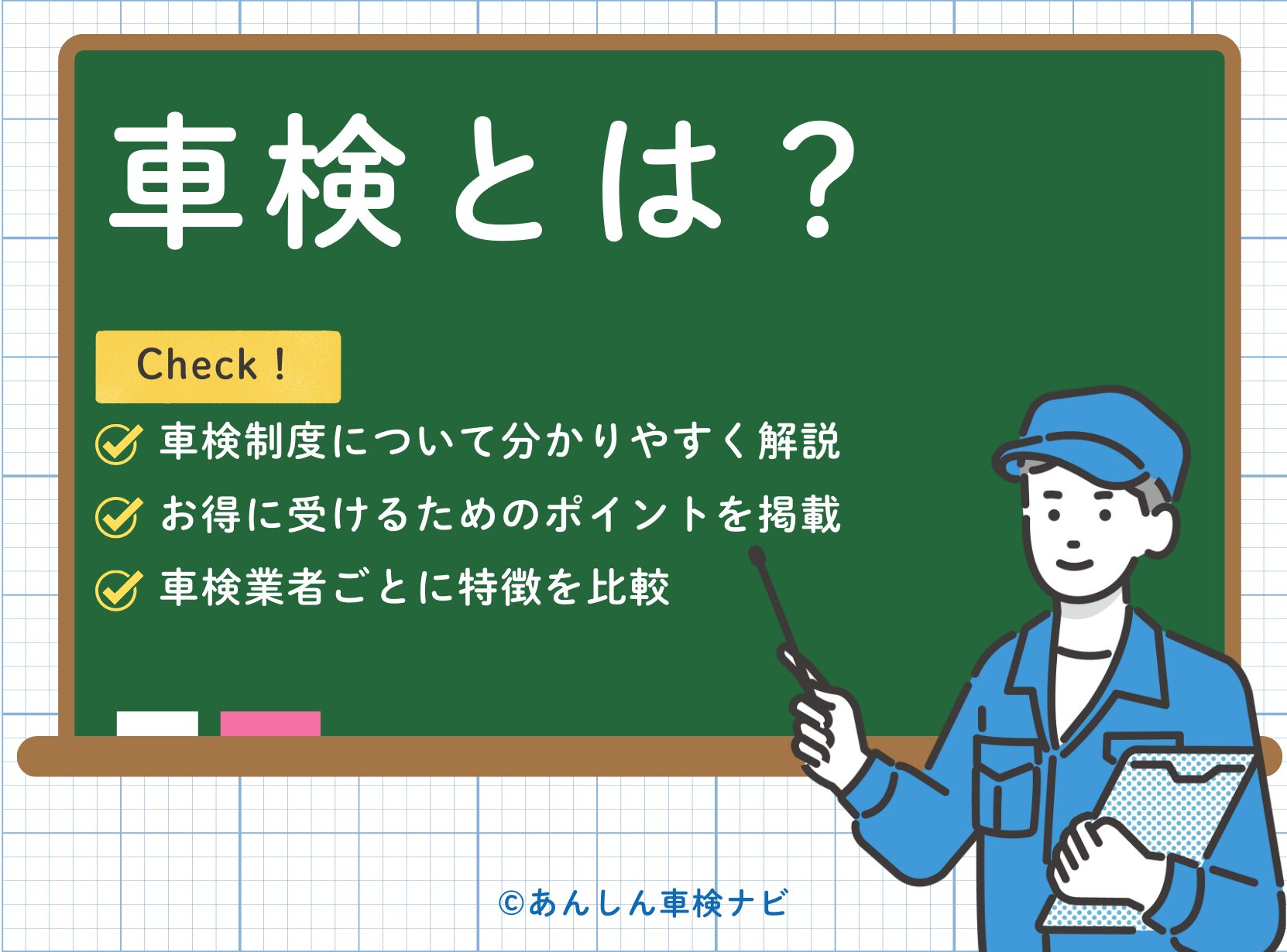

車検をお得に受けるために車検にかかる費用ついて、おさらいしましょう。車検の費用は、大きく次の3つの要素に分かれています。

“車検費用の内訳”

- 法定費用:自賠責保険料や重量税、印紙代などの税金部分。どの車検事業者でも同じ金額※がかかります。

- 車検基本料:点検や検査にかかる手数料。これは業者によって差があります。

- 追加整備費用:車検を通すために必要な部品交換や修理にかかる費用。車の状態や業者の方針により、大きな差が出やすい部分です。

※車検実施の工場が認証工場か指定工場かで印紙代が異なります。

初めて車検を受ける方にとって重要なのは、総額ではなく、「基本料金がいくらなのか明確に把握しておくこと」「修理や交換をしないと車検が通らない整備項目と整備費用を確認しておくこと」です。

実際の目安としては、軽自動車で40,000~70,000円、普通車(コンパクトカー)で70,000~90,000円、ミニバンやSUVでは100,000円以上かかる場合もあります。2年に1度とはいえ、決して安くない金額。そのため、事前に見積もりを取り、費用感、相場感を確認しておくことが非常に重要で、必ず追加整備内容や追加費用の説明が、明確で丁寧な業者を選ぶようにしましょう。

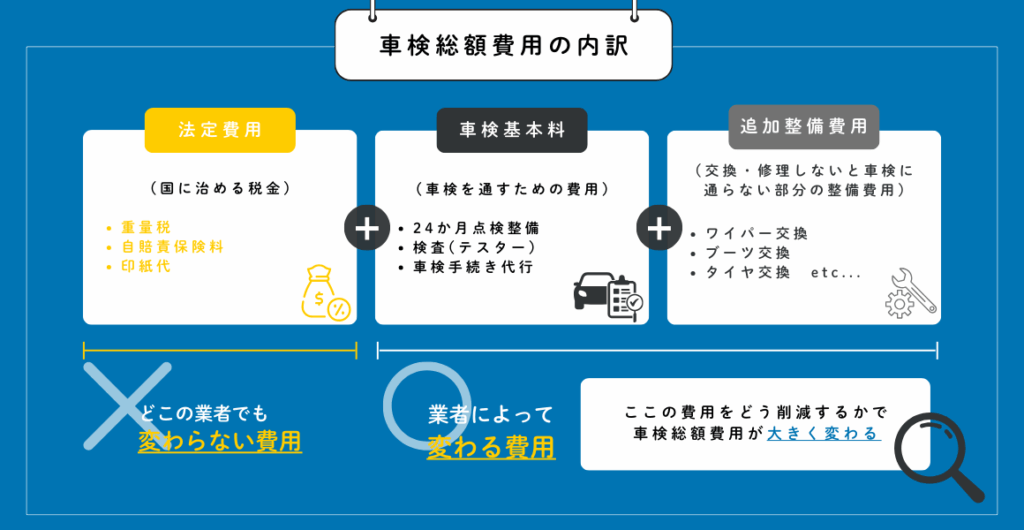

車検のチェック項目

同一性の確認

同一性の確認とは、車検の際に「実際に持ち込まれた自動車」と「自動車検査証(車検証)に記載されている情報」が一致しているかを確かめる作業のことです。この確認には、不正な改造が行われていないか、特にエンジンまわりに問題がないかをチェックする意味も含まれています。具体的には、エンジンに刻まれている番号と、車検証に記載されている車台番号が一致しているかを確認します。検査官はボンネットを開けてエンジンルームを目視で点検し、番号を照合することで確認を行います。

外観検査

外回り検査では、自動車の外側にあるさまざまな装備や機能が正しく作動しているかを確認します。たとえば、ヘッドライトやテールライトなどの灯火類、ホイールナットの緩み、ワイパーやクラクションの動作などが対象です。

まず、検査官が車の前方にまわり、ライト類の確認を行います。検査官の指示に従いながら、次のようにライトを順番に切り替えていきます。

- ポジションランプ(車幅灯)

- ロービーム(通常のヘッドライト)

- ハイビーム(遠くを照らすライト)

- 左右のウィンカー

その後、車の後方に回り、以下の灯火が正常に点灯するかを確認します。

- ブレーキランプ

- ポジションランプ(テールランプ)

- バックランプ(後退灯)

- 左右のウィンカー

- ハザードランプ(非常点滅灯)

次に、ホイールナットの緩み具合を確認します。検査官が専用の工具でナットを軽く叩き、異常がないかを音や感触で判断します。また、ワイパーやウォッシャー液の噴射機能、クラクションの動作も実際に作動させてチェックします。

最後に、検査官が運転席に座って、以下の項目を目視で確認します。

- クラクションのマーク(識別用)

- 各種注意表示(コーションラベル)

- 発煙筒の有効期限

これらの確認がすべて終わると、「外回り検査」は完了となります。

サイドスリップ検査

サイドスリップ検査とは、車がまっすぐ走る性能に問題がないかを確認するための検査です。具体的には、ハンドルをまっすぐにした状態で車を約1メートルほど直進させ、その際に車が左右どちらかにずれていないかを測定します。

この検査では、走行中の直進安定性をチェックしています。たとえば、サスペンションやホイールに手を加えて改造している場合や、タイヤまわりを強くぶつけたことがある場合などは、微妙なズレが生じやすくなります。

運転している本人は普段の運転に慣れているため、多少のズレには気づきにくいかもしれません。しかし、車がまっすぐに走らないというのは、安全面で非常に大きなリスクとなります。わずかな誤差でも、長距離走行時には大きな影響を及ぼす可能性があるため、正確な調整と確認がとても重要です。

スピードメーター検査

スピードメーター検査とは、車のスピードメーター(速度計)が、実際の走行速度と正しく一致しているかを確認するための検査です。

この検査では、車を加速させてスピードメーターの表示が時速40km(40km/h)になったときに、実際の速度がどの程度かを検査場に設置された計測器でチェックします。そして、スピードメーターの表示と実際の速度との間にどれくらいの誤差があるかを調べます。

なお、スピードメーターにはタイヤの摩耗や空気圧の違い、個体差などによって多少のズレが生じることがあります。そのため、検査ではある程度の誤差は許容されており、±10km/h程度の誤差であれば合格とされるのが一般的です。厳密な精度までは求められないため、必要以上に心配する必要はありません。

ヘッドライト検査

ヘッドライト検査では、ヘッドライトの**明るさ(光量)と照らす方向(光軸)**が適切かどうかを確認します。これは、夜間走行時の視界確保や対向車への配慮といった、安全運転にとって非常に重要な項目です。

検査は、専用のローラーの上に車を停車させた状態で行います。検査官の指示、あるいは電光掲示板の案内に従い、**ハイビーム(遠くを照らすライト)**でヘッドライトを点灯します。

点灯した状態でそのまま待っていると、ヘッドライトテスターと呼ばれる専用の測定機器がライトの明るさや向きを自動でチェックします。基準を満たしていれば合格となり、もし照射方向がズレていたり明るさが足りなかった場合は、再調整が必要になります。

ブレーキ検査

ブレーキ検査では、車のフットブレーキとサイドブレーキが正常に作動するかを確認します。検査は専用のローラーの上に車のタイヤを乗せた状態で行い、電光掲示板の指示に従って順番にブレーキ操作をしていきます。

この検査で特に注意が必要なのは、ブレーキをしっかりと強く踏み込む必要があるという点です。普段の運転では、なめらかに減速するためにブレーキをじわっと踏むことに慣れている方が多いと思いますが、検査時にはそれでは不十分です。しっかりと踏み込まなければ、ブレーキが十分に効いているかどうかの判定ができず、不合格となる可能性があります。

また、ブレーキパッドは車の安全性を守るうえで非常に重要な部品です。車検の検査基準をクリアしていても、使用状況によってはパッドが徐々にすり減っていくことがあります。もしブレーキの効きに違和感がある、踏み込んだときに音がするなどの症状があれば、早めの点検・交換をおすすめします。

排気ガス検査

排出ガス検査では、車のマフラーから排出されるガスの中に含まれるCO(一酸化炭素)とHC(炭化水素)の濃度を測定します。これらのガスは有害物質であり、濃度が高すぎると大気汚染や環境への悪影響につながるため、厳しくチェックされます。

検査は、車を**アイドリング状態(エンジンをかけたまま停止)**にしたうえで行います。電光掲示板の案内に従い、排気ガステスターと呼ばれる装置のプローブ(細長い管)をマフラーの排気口に差し込むと、自動的にガスの濃度測定が開始されます。

この検査では、エンジンの燃焼状態が正常かどうかも間接的にわかります。もしエンジンの調子が悪くなっていると、排出ガスの成分にも悪影響が出ることがあり、検査に通らない可能性もあります。

排出ガスの異常は、燃費の悪化などにもつながるため、環境への配慮だけでなく、車の維持費や性能という点でも、所有者にとって見逃せない重要な項目です。

下回り検査(ピット方式)

下回り検査では、車の底部に異常がないかを検査官が目視で確認します。具体的には、エンジンオイルの漏れ、ボルトやナットの緩み、ドライブシャフトブーツ(ゴム部品)のひび割れや劣化などがチェックされます。

この検査では、車の各部が正常に動作するかもあわせて確認するため、検査官の指示に従ってブレーキペダルの操作やギアの切り替えなどを行う必要があります。

なお、オイル漏れのチェックは目視による確認のため、状況によってはごく小さな異常が見逃されることもあります。そのため、「車検に通った=完全に安心」と考えるのではなく、日頃から定期的な点検・整備を行うことが、安全に車を使い続けるうえで非常に重要です。

総合判定

書類審査と総合判定を行い、車検の検査がすべて完了となります。

これらの項目は、全国どの業者で受けても共通の基準でチェックされます。ディーラーだからチェック項目が多い・検査が厳しい、逆にガソリンスタンドだから検査項目が少ない・検査が緩い、ということは一切ありません。

ディーラーだから安全というわけではなく、ガソリンスタンドでも整備工場でも、検査基準は同じということは知っておいて損はないでしょう。

※出典:自動車検査登録ポータルサイト(https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/inspect/machine/index.html)

車検で用意するもの

車検を受ける際には、以下のものを忘れずに用意しましょう。

- 車検証(自動車検査証)

- 自賠責保険証明書

- 車検費用(現金やクレジットカード)

- 認印※

※ご印鑑についても条件によっては不要になります。詳細は車検事業者にご確認ください。

納税証明書は電子化に伴い、原則車検時の納税証明書の提示が省略できるようになりました。ただし、コンビニなどで自動車税を納付後、すぐに継続検査を受けられる方は納付情報が都道府県のシステムに反映されていないため注意が必要です。(反映までに数週間かかる場合があるため。)

また、使用者本人が車検を依頼しない場合は、委任状が必要になります。

一方、ユーザー車検は手続き等を全てユーザー自身で行うため、さらに複数の書類が必要となります。車検場での手順も複雑な為、ユーザー車検になれていない場合はお店に任せることをおすすめします。

車検はいつから受けられる?

以前は1か月前までしか受けられませんでしたが、2023年の法改正により、車検は「有効期間の満了日から2か月前」から受けることが可能になりました。つまり、車検満了日が12月31日だった場合、10月31日から満了日が変わらずに車検を受けることができます。

早めに予約するメリット

- 先の日程だと空きが多く希望日時で予約しやすい

- 複数カ所での見積もりや比較検討がしやすい

- 整備が必要な場合にも、余裕をもって対応可能できる

満了日(有効期限)の確認方法

車検の満了日は、車検証か車に貼っている検査標章(車検シール)で確認できます。「有効期間の満了する日」などと記載されている日が有効期限です。記載されている日付の当日中は効力があり、翌日からは公道を走ってはいけません。

期限までに車検を受けなかったら?

前述のとおり、車検は公道を走るために必須の検査です。万が一期限が切れてしまった場合には、車検切れ自体は違法ではないものの、公道を走行すると道路運送車両法に抵触し、以下の罰則が科されます。

- 違反点数6点

- 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

- 30日間の免許停止処分

車検の受け方

車検を受ける方法は大きく2つに分かれます。

ユーザー車検:自分で国の検査場(運輸支局)に車を持ち込んで受ける方法です。

- メリット:費用が安い(手数料や人件費がかからない)

- デメリット:手続きが煩雑で、車に関する知識が必要

業者に依頼(代行車検):整備工場や車検業者に依頼する方法です。

- メリット:手間がかからず、プロに任せられる

- デメリット:ユーザー車検に比べると費用は高くなる傾向

車検業者を通さないため車検費用を節約できることから注目されていますが、ユーザー車検には相応の時間や手間が求められたり、安全性で劣ったりといった欠点もあるため、十分な理解が必要です。

車検の予約の仕方

車検を受けるには、事前に予約が必要です。予約方法には以下のような選択肢があります。

車検予約の主な方法

- 電話予約:店舗に直接電話する方法

- 店頭予約:店舗に来店して対面予約する方法

- Webサイト予約:公式サイトや比較サイトからオンラインで予約する方法

中でも最近主流となっているのが、車検比較サイトを使ったオンライン予約です。

その中でも、楽天Car車検は全国の提携整備工場から、料金やサービス内容を比較して選べる便利なサイトです。

楽天Car車検がおすすめな理由

- 事前の車検見積もりが無料

- 楽天ポイントが貯まる

- 店舗の口コミや評価を見ながら選べる

車に詳しくない方でも使いやすい設計になっており、コスパ重視で車検を受けたい方には特におすすめです。

車検事業者(代行業者)一覧

前述した通り、どこで車検を受けるかによって、費用や対応が大きく変わります。それぞれの業者の特徴を比較してみましょう。

| 業者タイプ | 車検相場(軽自動車) | 特徴 |

| ディーラー | 100,000円~150,000円 | 技術力が高く安心感があります。ただし費用は高めで日数もかかる印象。 |

| カー用品店 | 55,000円~70,000円 | タイヤやオイル交換などの延長で車検も受けられ、価格も手頃。車検費用でポイントが貯まると、カー用品の購入もお得になることも。 |

| 車検フランチャイズ | 40,000円~60,000円 | 車検価格やサービス内容、アフターサポートがどこの加盟店も同水準で受けられるのが魅力。車検価格やサービス内容にはばらつきがある。 |

| ガソリンスタンド | 35,000円~50,000円 | 給油ついでに車検を予約できる手軽さが魅力ですが、整備の専門性には差があります。ガソリンの値引き券を発行している店舗もあり、日々のガソリン代が安くなることも魅力。 |

| 中古車販売店 | 50,000円~70,000円 | 車検のみは対応不可な店舗も全国展開している企業で、中古車の購入や売却を絡めるとお得に車検が実施できることも。 |

| 地場整備工場 | 55,000円~75,000円 | 地域密着型で親切な対応が期待できますが、費用や技術、顧客満足度には大きなばらつきがあり、慎重に選ぶことが必要。 |

賢く安く、車検を通すためのポイント

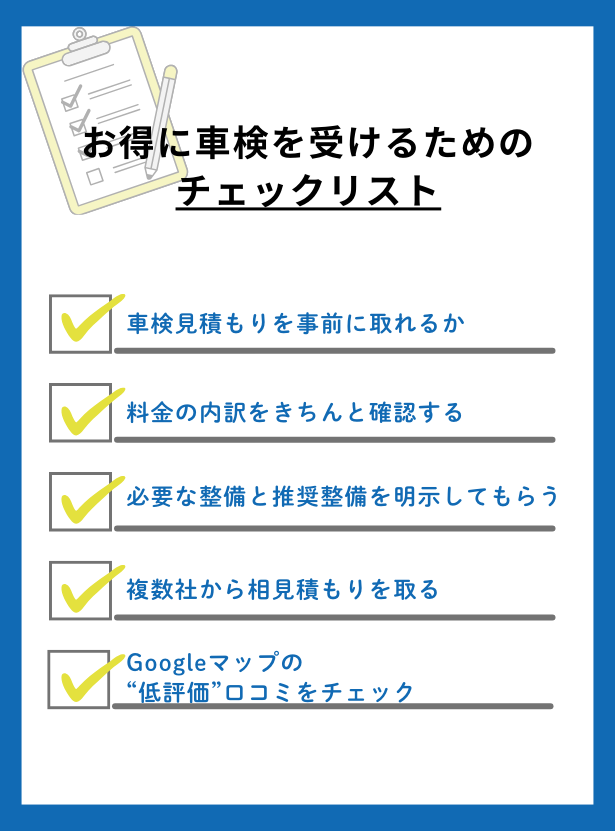

車検業者を選ぶときに、チェックするポイントは以下の通りです。「車検業者選びで失敗したくない」「賢く・安く車検を通したい」という方は是非チェックしてみてください。

- 車検見積もりを事前に取れるか

事前に見積もりを取ることで、車検にかかる費用を正確に把握できます。一部の業者では見積もりを省くこともありますが、当日になって「追加で部品交換が必要」「想定より費用がかかった」といったトラブルが起きることは少なくありません。信頼できる業者を選ぶには、事前に丁寧な見積もりを出してくれるかどうかが重要なポイントです。

- 料金の内訳は明確に分けてもらう

見積もりでは「法定費用」「基本料金」「追加整備費用」の3つをしっかり区別してもらいましょう。料金の項目が曖昧だと、後々のトラブルにつながりやすくなります。

- 必要な整備と推奨整備を明示してもらう

中には、基本料金を安く見せておき、追加整備で利益を上げようとする業者も存在します。もちろん、必要な整備を納得して依頼するのは問題ありませんが、「車検に通すために必要な整備」と「安全のために推奨される整備」は明確に区別して説明してもらいましょう。それによって、費用の差や必要性が判断しやすくなります。

- 複数社から相見積もりを取る

時間に余裕があれば、2社以上から見積もりを取りましょう。価格だけでなく、サービス内容や特典、アフターサポートなども比較することで、より納得感のある選択ができます。安さだけで選ばず、「賢い選び方」を意識しましょう。

- Googleマップの“低評価”口コミをチェック

高評価だけを鵜呑みにせず、低評価の口コミにも目を通すことが大切です。中には「高評価を強要された」「評価に釣られて失敗した」といった声もあります。評価を操作しているような業者を見抜くためには、あえて低評価に注目して信頼性を見極めましょう。

初めての車検でも、以上のチェックリストに気を付けていれば、納得のいく業者選びができます。

まとめ

この記事では、車検の基本情報から検査内容、準備するものまで、初めての方にも分かりやすく解説してきました。

車検は、単なる手続きではなく、安心・安全に車を利用するための大切な法定点検です。費用や手間はかかりますが、きちんと受けることで、トラブルを未然に防ぎ、快適なカーライフを送ることができます。

また、車検はディーラー、整備工場、カー用品店などさまざまな業者で受けることができるため、価格やサービス内容を比較して、自分にとって最適な場所を選ぶことも大切です。

これから車検を受ける方や、どこで受けるか悩んでいる方は、ぜひこの記事の内容を参考に、納得のいく形で車検を進めてください。

また、車検エリアごとにおすすめの車検業者を紹介している記事もありますので、そちらもぜひチェックしてください!

車検エリアページはこちら